Паломнические поездки в Оптину.

Расписание богослужений

Дорогие братья и сестры! Для тех, кто покаким-то причинам не может быть в храме, мы начинаем трансляции основных богослужений Страстной седмицы из нашего храма святых апостолов Петра и Павла. Начало трансляции по расписанию богослужений

Послушать прямую трансляцию можно по ссылке: http://yatv.ru/PokrovTV/

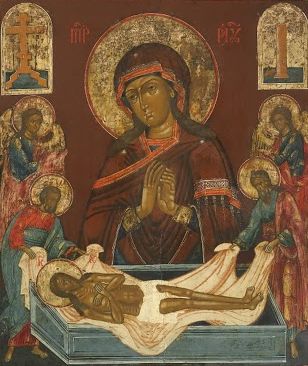

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Такими словами обращается к нам евангелист Иоанн Богослов, чтобы каждый из нас, предстоя сегодня перед Плащаницей нашего Господа, увидел Его умершаго, даровавшего жизнь каждому из нас. Святой пророк Исаия говорит, что Христос «изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 5).

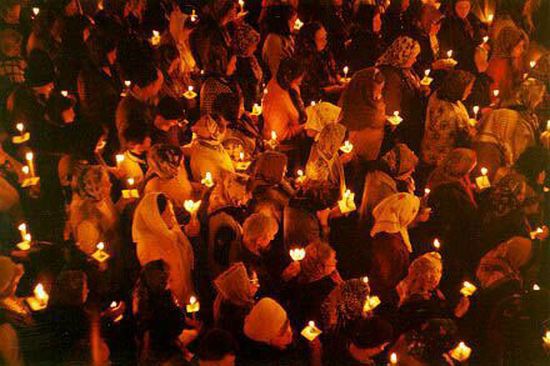

В течение всей Страстной седмицы мы вспоминали страдания Господа в последние часы Его жизни, чтобы наше бесчувственное сердце и наша душа, неспособная к любви, к добру и состраданию, умягчились этими воспоминаниями. И мы услышали бы глас Господний: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14, 15).

Сердцем у Распятия

Сердцем у Распятия

Хочу поделиться такой печальной вещью: 60 лет я живу на Земле и только один раз я без рассеяния, без отвлечения мыслями, смог воспринять всю службу Стояния 12-ти Евангелий. Только один год, один раз – когда еще был школьником, когда мой организм не был тяжелым, на ногах не трудно было стоять. Я встал около отца. Отец читает, и я как погрузился – всем своим существом, умом – погрузился в евангельское чтение, и так до самого конца не отвлекался. Это было только один раз.

Сколько всего на службе требуется! «Кадило принеси, свечу подай, почему не то читаете, клирос почему не поет?», – для того, чтобы служба, бывает нужно много суеты. А тогда никто не суетился, а главное – я не был ответственен ни за что. И вот такое, я еще раз повторю, произошло раз в жизни. Я скорблю.

Было восприятие каких-то фрагментов – одного, другого: замечательные Евангелия, прекрасные стихиры – все это было, но в цельности, в совокупности это было услышано только один раз. Как нужно беречь такие мгновения и как нужно трудиться, чтобы Бог давал такие переживания!..

Вот сейчас дает, а вдруг больше не даст? Ты стоишь у Распятия, слушаешь Евангелие, а вдруг это – в последний раз? Хорошо, пусть не в последний, но в этот раз ты воспринял от всей души? А ты понял? А ты проникся? А ты был рядом с учениками? Был ли?

Подробнее: «Нас ради Распятого приидите вси воспоим…» Служба Великой Пятницы

По местам страданий Господа

По местам страданий Господа

В день Великого Четверга и воспоминания Тайной Вечери вечером совершается одна из самых удивительных служб, которые вообще существуют в Православной Церкви. Если бы какое-то наказание можно было бы придумать: «Вот за то, что ты так себя вел – в Великий Четверг вечером не пойдешь на службу», – это было бы самое страшное наказание.

Эта служба называется Стояние 12-ти Евангелий. Служба имеет необыкновенную древность.

Еще в IV веке одна путешественница, ученые спорят о ее имени, в Иерусалиме наблюдала эту же службу, которая сохранилась до наших дней без всяких изменений и искажений.

Подробнее: Стояние 12-ти Евангелий. По местам страданий Господа

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня, дорогие возлюбленные о Господе братья и сестры, мы с вами готовимся быть участниками великой трапезы Господней. Сегодня в Великий Четверг Господь 2000 лет назад установил это величайшее таинство, таинство непостижимое, таинство пренебесное, таинство невместимое никакому человеческому уму. Как происходит так, что во время молитвы обыкновенный хлеб и обыкновенное вино становятся истинным Телом и истинной Кровью Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа? Все это совершает Божественная Благодать наитием Святага Духа. И в этот день, день Великого Четверга уместно будет вспомнить слова самого Господа, что Он говорит о Своем Теле о Своей Крови. Потому что это Евангелие никогда не читается в богослужебное время. Это 6 глава от Иоанна. После того как Господь умножил хлебы и народ, и ученики ели и насытились, Он предлагает им и раскрывает тайну возвышеннейшего учения о причастии Тела и Крови Его.